电影《三生三世十里桃花》已上映13天,截至今天(8月15日)18时累计票房5.24亿元。影片出品方之一上海润金文化传播有限公司(以下简称“润金文化”)投资1800万元,在影片上映前因保底协议已获得3000万元投资收益,加上其预估的600万元版权收益,这部电影投资回报率100%,算是非常成功。然而欣喜之余,润金文化却错过了一次资本市场财富造梦的机会。

▲台基股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见之回复

8月9日晚间,台基股份(300046)发布公告称,终止对润金文化的重大资产重组事项。这意味着,又一家上市公司跨界并购影视标的失败。每经影视记者通过梳理Wind统计数据发现,2017年至今,上市公司重大资产重组影视资产尚无一例成功过审!

1、修改方案到终止仅38天

8月9日晚间,台基股份公告称,由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,造成本次交易已经耗时较长。公司与重组相关方审慎研究,决定终止本次交易。而在38天前的7月3日,公司还公告称将撤回并修改本次重组方案。为何几经周折最终还是弃购?为此,每经影视(微信号:meijingyingshi)记者8月11日以投资者身份致电台基股份,一位证券部工作人员只称公告已写得很清楚。

台基股份意图收购润金文化,前后“折腾”近17个月,期间台基股份两次下调募资金额,但对润金文化的估值8.1亿元并没有变化。在受到监管层问询后,尽管润金文化对实现业绩承诺进行了详细说明,还不经意间曝光了正在热映的《三生三世十里桃花》被保底发行,但最终仍错过了一场资本盛宴。

润金文化比较引人注目的是两位明星股东韩雪、赵小丁,赵小丁正是《三生三世十里桃花》的导演。两人2016年6月才入股润金文化,各投资750万元,分别持股1%。而两人入股三个月之后,2016年9月台基股份就抛出了橄榄枝,发布重组预案要收购润金文化。如今润金文化被弃购,韩雪、赵小丁也无法马上实现股份增值财富造梦。

▲湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(预案修订稿)

对台基股份而言,没能将润金文化揽入怀中或许也存留遗憾。这家半导体为主业的公司在2016年通过并购影视公司彼岸春天尝到甜头。2016年,彼岸春天实现净利润 3204.61万元,超额实现了2016年度的业绩承诺。而在8月11日上午的投资者交流会上,台基股份亦透露,彼岸春天今年上半年实现净利润1805万元,占台基股份净利润总额的66.87%。可见,影视资产对这家意图跨界经营的公司来说,能贡献较多利润,公司也表示,在内外部资源允许的前提下,未来若有潜在并购重组影视公司的机会,将按照相关法律法规推进并披露。

2、2017年至今重组影视标的无一成功过审

今日,证监会发文称,2016年上市公司并购重组交易金额已增至2.39万亿元,年均增长率41.14%,居全球第二,并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要方式。与此同时,证监会新闻发言人高莉近日仍表示,证监会将继续强化并购重组业绩承诺监管,保持监管威慑力,保障投资者权益。

据《21世纪经济报道》,在近日证监会召开的保荐代表人培训中,监管层表示要进一步遏制借助并购重组、非公开发行进行的套利行为,同时考虑到会面临商誉大幅减值的风险,将对游戏、VR、影视、互联网金融等轻资产类行业从严审核。

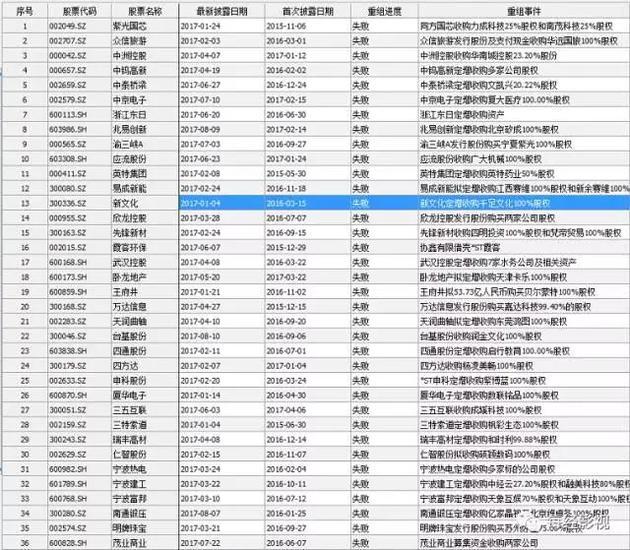

据Wind数据统计,2017年至今(8月15日),上市公司重大资产重组共369起,其中108起完成,71起失败(注:包括终止和未通过审核)。每经影视(微信号:meijingyingshi)记者梳理发现,2017年1月1日至8月15日,涉及影视资产的重大资产重组还无一成功过审,有四起终止,三起仍在进行中。

▲2017年至今,部分重大重组事件(wind/图)

终止重组影视资产的案例,除了前述的台基股份放弃润金文化,还有:

1月初,新文化(300336)终止以21.6亿元收购千足文化100%股权;

3月初,共达电声(002655)几番“妥协”未能以18.9亿元揽入乐华文化100%股权;

7月10日,东方网络(002175)终止重组华桦文化、元纯传媒,改为现金收购其部分股权。

影视行业内公司的并购仍在“路上”。

2016年12月底披露拟以18.95亿元收购首映时代、德纳影业的长城影视(002071),在等待8个月后,目前收到了证监会一次反馈意见,问询问题达34条;

2017年7月初,万达电影(002739)重启收购万达影视,预计将于9月3日前披露重组预案;

2017年7月中旬,当代东方(000673)拟以不超过25.5亿元收购永乐影视100%股权,目前仍处于监管层问询公司待回复阶段。

针对上述现象,香颂资本执行董事沈萌在接受每经影视(微信号:meijingyingshi)记者采访时谈及了个人看法:“证监会对于跨界收购的标准收紧,对于无法合理解释跨界收购必要性的很难通过,而同业收购中,对于标的企业的业绩连续性与稳定性,以及业绩承诺的可行性都在以较严格的标准审核。”

长城证券并购部总经理尹中余也对每经影视(微信号:meijingyingshi)记者表达了个人观点,他说:“从去年6月至今,监管层对影视并购监管趋严,重组并购鼓励脱虚入实。像台基股份从半导体行业跨界并购影视行业资产,基本很难。遇到类似情况的并购重组,我们券商基本会劝它放弃。”