09年房价暴涨,第一次让很多人尝到了透彻的后悔滋味;10年新浪微博兴起,直到今天仍有不少人认为小米就是得益于微博的红利而发家;13年底开始玩儿微信公众号的那一批人,有不少已经成为内容创业者......对于“本应属于自己”的成功、别人赚到的真金白银、转瞬消逝的机会,人们追悔莫及的感受越深刻,对下一场可能出现的“蓝海”越狂热。

有微信之父张小龙加持的小程序,似乎是最靠谱的,下一个蓄势待发的风口。

从1月9日微信正式发布到今天,已经过去了整整四天。人们已经不像第一天那样充满新奇的狂热,各种评测和分析满天飞,但如果现在别人问起你对小程序的看法,再给出什么“小程序就是快,不占内存”的观点就是真的有点尴尬了。

所以你可以把下面的文章当成小程序上线四天以来的阶段总结,也可以将它当成一个“如何像个行内人一样聊小程序(且人话)”的简明教程。

Q:请用人话来说明“小程序”小在哪里,为啥能这快?

我们最初对于小程序的设定,几乎全都来自于张小龙在微信公开课中的演讲,他认为,“一个好的软件应该让用户用完就走”,在未来,人们使用手机的方式可以更简单,所有的应用都能集成在微信一个 APP 里,不占空间,不需要繁琐的注册步骤,用完即走。

但这其中是什么原理?我们采访了“番茄土豆”的联合创始人小明,他从开发者的角度通俗易懂地讲解了小程序之所以“小”的原理,以及小程序究竟为什么被当做一种变革。如果你直到今天都还没能对小程序了解个大概,听他的解释就够了——

“从开发者的角度来说,开发一个原生应用实际上是非常痛苦的。你需要解决各种兼容性的问题,和极端环境下的情况。但微信已经帮你做好了框架代码,还把地图,支付能力开放给开发者。你可以利用高兼容的接口来实现一个不需要考虑兼容性的程序。所以开发过程可以很快,加载也不需要耗费很多流量,这也是小程序“快”的原理。

小程序的开发过程和 HTML5几乎是一样的,但 HTML5并不是新鲜玩意儿,早在很久之前就有大公司做云应用或者轻应用平台,本质上就是利用 HTML5的一些特性,提供类似原生应用的体验。但为什么它们没有取得小程序这样的关注?

微信的一家独大是一个方面,但 UC 早早就有一亿用户了,为什么它没能做起来?更重要的原因是——体验还是不够好,用户宁愿麻烦地上网或者打开 APP。加上5、6年前网速差,技术不成熟,打开过程很费劲。

在各种因素的综合作用下,微信终于超越了 HTML5本身。这种感觉类似生产一个商品,它能卖出去的价格终于高出它的成本,这就变成一个生意了,如果它的成本不能产生利润,这就不可行,要么你把成本降下来,要么把体验升上去。但微信两边都在改善,体验变好了,开发和使用成本都降低了,导致模式一下子可行了。”

Q:小程序不能做什么?

我们的关注点似乎都在“小程序能做什么?”上面,但是“小程序不能做什么?”才是一切讨论的前提。以笼子做比喻,你先得知道这个笼子有多大,才能决定自己可以跳什么舞。

微信早早地用一系列“不”告知开发者:不做商店,不能订阅,不能转发朋友圈,不能识别二维码进入,不能有外链......但这具体会造成什么影响?

首先是小程序的体积,微信限制开发者只能上传1M 以内的代码,这意味着功能强大健全的 APP 式应用在小程序上无法实现,这也是为什么我们看到的小程序对比原生 APP“少了点什么”的原因,滴滴出行只保留了快车,去哪儿只保留了最基本的查询预订功能,豆瓣只出了一个“豆瓣评分”........一方面是开发者“轻”的诉求,另一方面也是微信的游戏规则。

其次是对于某一类小程序的影响。小明在一开始本想复制另一个“番茄土豆”小程序,但是很快,他发现这并不可行。与系统提醒相比,微信内提醒太受限了——“如果是一个系统 APP,我们可以弹窗提醒,可以震动,这些都是用户需求的一部分,但微信并不支持。比如在 iOS 中,微信息屏后小程序运行就中止了......效率应用必须可靠,我设置了提醒,你必须提醒我,否则我就会不信任你了。这非常重要。” 他转向了另一个小程序“小小票儿”的开发,这是一个活动购票平台,开发过程用了8天,在第一天就获得了1.5万应用。

“否则真的就实现了‘用完即走,一去不复返’的理念,APP 也被卸载了......这就非常尴尬了。”

Q:做了微信不支持的事情,究竟会发生什么尴尬事儿?

对于只想着赶上第一波热闹的开发者来说,把 APP 复制到小程序中,似乎既赚流量也不困难嘛。

但是……冷静一下,由于微信的诸多限制,并不是所有功能都能在小程序中实现,比如“番茄闹钟”这个小程序,这是一个“工作25min,休息5min ”的效率软件,第24分59秒和29分59秒的提醒才是最重要的,而微信并不支持后台运行,换句话说,一旦屏幕黑屏,计时随之终止。热度迅速上升的“小睡眠”(提供睡眠音乐)也有同样的问题——拜托,谁会亮着屏幕睡觉啊?

Q:开口闭口小程序的那帮子人到底是何方神圣?

一个很熟悉技术圈的创业公司合伙人告诉我们,在以他的朋友圈为样本的讨论中,那些拿到内测资格的从业者都不是那些在1月9号小程序正式推出之后嚷嚷声儿最大的。仔细想想确实如此,既然已经有产品了,为什么还要讨论“小程序到底能干什么呢?”而且大部分人说的东西几乎都不在点上。

那为什么还有那么多人在热烈地讨论?因为对于很多媒体和商户来说,这几年微信的任何大动作都会成为他们的“政治任务”——意味着必须弄出点儿水花来。再加上小程序的技术门槛低、程序员圈和媒体圈信息不对等、个人发声的平台遍地都是,才让你觉得好像“所有人都在讨论它”。而事实上,正如“差评”说的,你进入任何一个以讨论小程序为名义的群之后,只会收到一堆推广自己公众号的二维码。

Q:花多长时间做一个小程序才会显得比较酷?

去年9月下旬,当张小龙刚刚对外宣布微信要做小程序的时候,有一个大约100人左右的内测名单,大部分都是有服务性质的商户。而开放公测大概是两个月前的事情,大多数你现在能够看到的媒体号做的小程序,都是在公测阶段诞生的。

据程序员们说,做一个小程序的技术门槛非常低,一个成熟的技术团队只要4天左右的时间就能做出一个完整的前端和后台。所以如果你所在的公司也做了小程序,又恰好超出了这个时间,最好还是不要告诉别人“实际上你们花费了两个月”。

Q:小程序发布的四天时间里,谁是最大的赢家?

虽然有点儿尴尬,但一个大家公认的赢家大概是轻芒阅读。

“早鸟”们的确尝到了好处,比如仅有的两家阅读类小程序——好奇心日报和轻芒阅读,随着小程序一同发布,使用量在第一日便到达了峰值。特别对于轻芒阅读而言,这家正式推出不足一个月的轻阅读应用,利用小程序正当风口的机会为自己搭了一个广告位——凡是和小程序相关的报道、评测、榜单几乎都有它的名字。以致科技媒体 Pingwest 忍不住吐槽“提醒一下轻芒的同学们,算上小程序,你们已经在手机上开发了三个软件了,该适可而止了。”

我们把这句评论抄送了轻芒阅读的联合创始人范怀宇。据他说,朋友早已把这句评论截屏给了他,但他们的野心当然不止于此。“无论从小程序还是 APP找到我们,都是我们的用户,当下还是用户积累的阶段。”——乘上这一趟东风,实在来得简单粗暴而有效。

Q:小程序发布的四天时间里,有哪些关于它的新闻已经变成旧闻了?

比如这个——“小程序不支持模糊搜索”。

输入“京东”没有显示搜索结果,输入“京东购物”才会显示小程序;你搜不着“今日头条”,但你能找到“今日头条 lite”,据说是因为微信要限制搜索,防止搜索被滥用,防止一些希望获取微信流量的人钻空子。

很快,我们就发现腾讯自家应用的小程序似乎已经提前交卷了——

以“滴滴出行”为例,一开始,你需要完整输入“滴滴出行 didi”才能显示搜索结果,少一个字母都不行,但是到了今天,输入“滴滴”就已经能够找到了。

但是摩拜单车同学,你要加油啊——

此外,原本被张小龙“明令禁止”的社交小程序也出现了,而且开放了直播功能,所以关于小程序的预测,结论真不能下得太早。

Q:如何用充满诗意的文字描述人与小程序之间的关系?

Pingwest 联合创始人骆轶航主动奉上了优秀答卷。

“微信希望人们在物理的世界里,在城市的高楼、街道和广场,在地铁的车厢和商场区的咖啡馆,在24小时的便利店和餐厅,在足球场的嘶声呐喊和夜店里的缠绵低语中,发现“小程序”在那个特定的场景中存在的意义,并且在这些场景在人生中不断重复的时刻,调取人们关于不同小程序的不同意识和本能,让人们一次次地使用它。”

Q:小程序真的让复杂的操作变简单了吗?

在多数情况下变简单了——除非你使用好奇心日报的小程序 QDaily、美团外卖+、或者猫眼电影,因为它们和原生的 APP 简直别无二致。程序员GG上手的时候一定很开心,因为产品经理给的指示是:“照着咱家的 APP 抄。一模一样。”

如果你碰上了一辆摩拜单车想要骑走,直接掏出微信小程序扫扫码就可以解锁;如果你习惯于使用微信帐号和支付解决订票问题,轻量化的携程、去哪儿、艺龙能够帮你瞬间解决问题;如果你习惯于靠豆瓣打分来决定看什么电影,那么功能单一化的豆瓣评分是你的好朋友。以上小程序的设计都遵循着简单的设计逻辑,剔除了五花八门的交互,不会一次性地吃掉你200M的手机内存,或者点爆你还没退货的 Note 7。

张小龙的“简单“、“性冷淡”算是达到了,可产品的功能性也有点冷淡。大众点评+ 只允许你看三条评论,剩下的还是得回到 APP 里解决。至于极简到像是行为艺术的小程序。且究竟是谁,又是在何种场景下有这种查看时间的需求呢?

Q:为什么说小程序对公号狗没什么太大帮助?

因为小程序“去中心化”,试图解决订阅号大量信息堆积,打扰用户的问题。对于新媒体来说,小程序这种“静静从你生命中消失”的特征并没有什么用处,反而常常被微信聊天误伤。

比如,当你扫码打开蜻蜓 FM 的小程序“青蜻蜓”,满屏幕寻找到自己要听的东西后,“滋滋滋”收到了一条消息,你妈问你晚饭吃的啥——结果,由于没有把小程序置顶,节目断掉了。

你可能会问,小程序读文章并不会被误伤?而我们的回答是:既然小程序里的文章不允许分享,为什么不直接放在订阅号里呢?

Q:我听老板说要靠小程序导流量,还要搞“病毒式传播”,这个靠谱吗?

第一件事,把这篇文章转给你的老板。再不行,考虑一下年前赶紧辞职回家?

除了某些大公司公关稿一般的“我们的小程序用户在稳定攀升”之外,大多数小程序作者都报告小程序在发布的第一天为他们带来了大量的轻度用户——只有一个头像一个昵称。他们的停留时间大多少于原生 APP,而有的用户进来参观一番之后,就再也没进来第二次。而在此后的几天里,小程序用户的增长遭遇了下降。

至于“病毒式传播”——教你一个更有效的方法:加入500个讨论小程序的群,不厌其烦地把自己的小程序(什么都干不了,只有公司 LOGO 和日历功能)分享出去,然后每个群发100个面值0.01元的红包。最后记得找老板报销,名头是“市场推广”。

Q:小程序不会抢了苹果 AppStore 和支付宝的生意吗?他们两家怎么看?

苹果一如既往地克制,它几乎不接受公开采访,这次也一样。

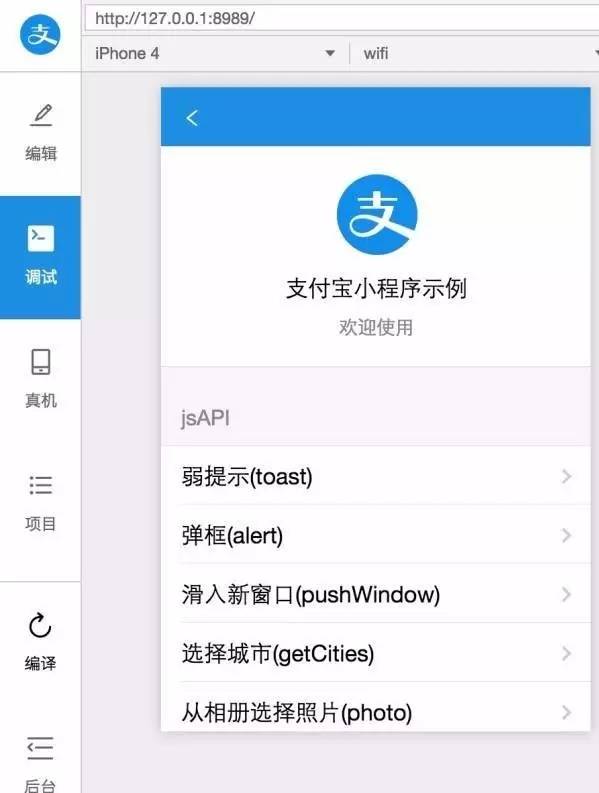

至于支付宝已经按捺不住了。支付宝官方已经证实,他们从9月已经开始研发类似小程序的应用,会提供入口和商店,目前已经有不少的 O2O、电商等平台受邀接入支付宝小程序参与内测。

这不仅是小程序的生态环境,也是我们的国情。

电影《路边野餐》海报

电影《路边野餐》海报